2022年10月14日下午3时,由北京外国语大学国际中国文化研究院主办的“中外文化交流系列讲座”第七讲——《印度汉学的历史与现状》在线上顺利举行。本次讲座由兰州大学印度研究中心原主任毛世昌教授主讲,北京外国语大学国际中国文化研究院副院长管永前副教授主持。

讲座伊始,毛世昌教授从汉学与中国学的概念比较入手,引入了讲座的核心内容——印度汉学的历史及其现状。毛教授首先介绍了印度汉学的古代史和近代史。先秦以前属于印度汉学的滥觞期。据推测,印度汉学可以认为最早开始于秦朝,大约在公元前3世纪秦始皇统一中国之前。秦至两汉是中印交流的活跃期,中印真正的文化交流是从佛教文化交流开始的,此外丝绸之路的开辟将印度和中国紧密联结起来,这是世界历史上具有划时代意义的事件。魏晋南北朝时期属于中印文化交流的频繁期,佛教思想深入中国精神文化的各个方面,带来了政治和物质上的交流、贸易与外交合一。

隋唐五代是中印文化交流的高峰、鼎盛时期,中印高僧相互沟通,为中印文化交流做出了巨大贡献,是中印友谊的杰出使者。宋元时期属于中印交流的衰微期,印度佛教这一时期在中国已经扎根,精神文化的载体佛教在印度已经消失,中国汉地僧人去印度取经基本停滞,佛教在中国的传播也已经基本结束。明代中印交流处于复苏时期,以郑和七次下西洋等事件为标志。这一时期中印贸易达到最高潮,中印文化交流也随之进入复苏期。明末清初,中印文化交流处于大转变阶段,印度汉学也随之进入冷寂期。清代和近代被称为中印文化交流和印度汉学发展的涓涓细流期,由于中国同西方世界的文化交流而使中印文化交流有若断若续之势。从秦朝到清末约2100年间,印度汉学的重要特点是没有老师的汉语学习,很难找出掌握汉语的印度人的老师确切是谁,可以说这一阶段属于印度汉学的种子期。

接下来毛教授又梳理了印度汉学的现代史和当代史,按照年份对19世纪中后期至20世纪90年代之间印度汉学发展的重要事件进行介绍。1921年泰戈尔在圣地尼克坦创办了国际大学,为印度学者了解、研究中国,也为中国学者到印度交流奠定了物质基础。随后泰戈尔于1924年4月12日至5月30日访华,成为中印文化交流史上的转折点,重新架起了中印文化交流的桥梁,使得印度汉学的复兴和快速发展成为可能。1928年谭云山进入泰戈尔创办的印度国际大学,使印度汉学进入崭新的阶段,印度有了真正意义上的汉语教学,是印度汉学开天辟地的事件。泰戈尔和谭云山可以说是印度汉学研究草创期的设计师。1937年,在泰戈尔亲自提议和支持下,由谭云山建立的中国学院标志着印度真正意义上的汉学研究。1944年师觉月出版《印中千年文化关系》,这是数千年来印度人写的第一部研究总结中印文化交流的著作,师觉月也是印度汉学研究史上非常重要的汉学家。这一时期,中国学已作为一门学科在印度创立,属于汉学的萌芽期,已经有了专门机构专门人员,虽然研究基础薄弱,但也为后来的中国学研究的长期开展打下了基础。1955年谭云山的儿子谭中赴印度继承谭云山的事业,把印度汉学推向一个完全崭新的阶段。印度独立后和新中国成立后的20世纪50年代,中印交流频繁,印度汉学进入“蜜月期”的空前发展阶段,汉学研究进入雨后春笋期。20世纪50年代末至20世纪80年代末,印度汉学进入停滞期或称萧条期,这是印度汉学曲折发展时期。1988年,拉吉夫•甘地访华,中印签订了1988-1990年文化交流执行计划,打破了中印关系的长期僵局。20世纪90年代以来,属于印度汉学的快速发展期,许多学者开始以理性的眼光反思中印关系,研究成果呈现前所未有的面貌,成果十分丰硕。这一时期涌现出许多重要的汉学家,如杜特、沈纳兰、白蜜雅、莫汉蒂、迪香卡、苏布拉马尼亚•斯瓦米、尼米•库里安、兰密施、谭中、斯瓦兰•辛格等学者,他们的研究方向各有侧重,但都对印度的中国学发展做出了重要的贡献。

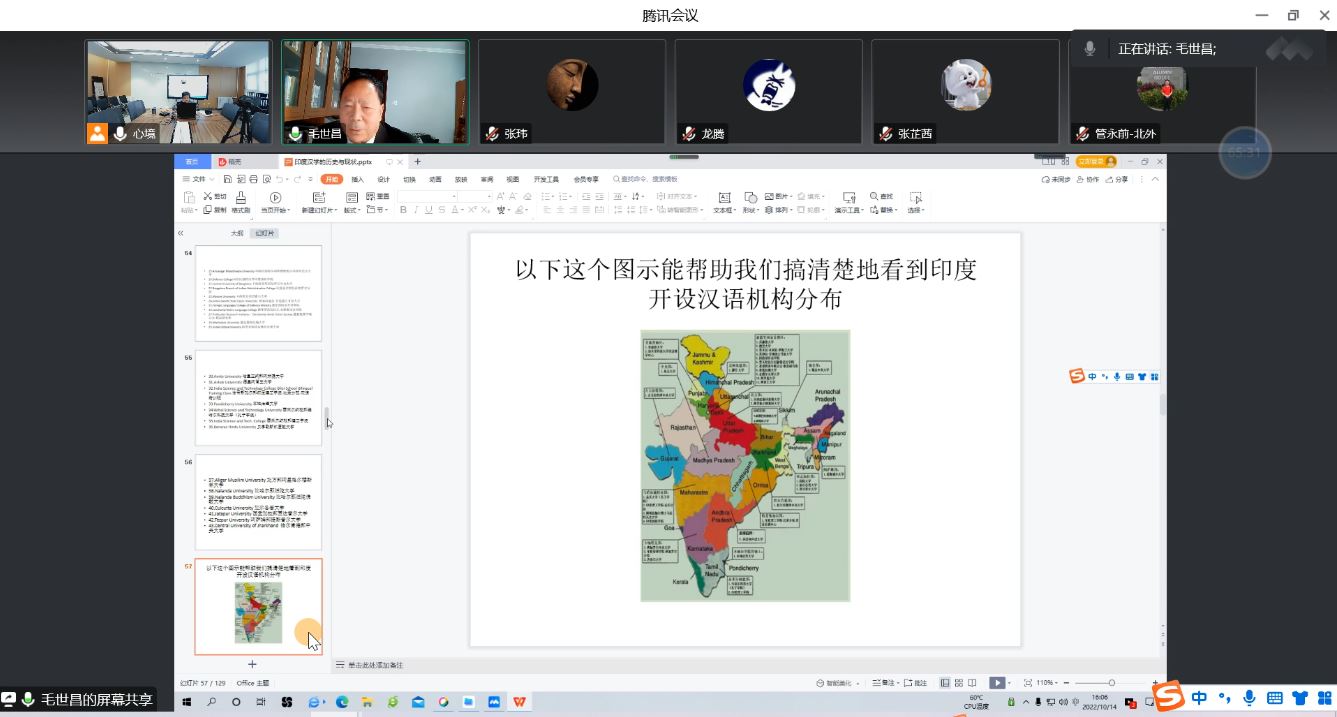

随后,毛教授展开对印度汉学现状的分析。以近10年时间为一个阶段来看印度汉学的现状,包括在印度设立的中国国家汉办(孔子学院)概况的介绍,在印度进行汉语教学的教师的简单介绍。之后又介绍了印度开设汉语教学的机构的主要情况,这些机构以公立大学为主,课程以选修课、兴趣课、证书课为主,教材多为基础汉语课本,教学力量以本土师资为主。印度汉语教学以国际大学、尼赫鲁大学、德里大学和贝拿勒大学为核心,先后建立起体制化的中文教学机构。毛教授详细介绍了以上四个大学的汉语课程开设和教授情况,还提到了自己在印度尼赫鲁大学求学时作为兼职汉语教师在中文系授课的经历,令我们切实感受到了印度中文教学情况。进入21世纪,印度政府和民众意识到学习中国语言文学和文化的重要性,有更多的大学和机构开始提供中文课程,更有一些私立大学和私立机构也提供中文课程。此外,毛教授还提到印度的一些军事类院校也提供中文教学项目。

接着,毛教授在论述印度汉学发展的历史和现状之后,提出了当前印度汉学面临的问题及挑战。当前印度共有568所大学,其中有40多所大学开设了汉语课程,据估算大约有2000人接受汉语学历教育,但这些学生中有近50%的人并不能升入下一个年级继续学习,出现了印度汉学研究领域高层次人才的储备不足问题,而高级汉学人才的短缺必将影响印度当代中国研究的水平,加剧印度当代中国研究水平参差不齐的状况。印度当代汉语教学中存在的问题还包括师资力量薄弱、教学方法单一、教材老化、交流有限等等。汉语本身学习难度大,印度民族众多,语言复杂,借助英语学习中文也有困难。另外,印度缺乏语言实验室和相应的基础设施也是印度汉语教学遇到的一个瓶颈。印度政府的行政干预也影响到印度汉语教学和印度汉学的发展。

最后,毛教授介绍了印度最著名的汉学家及其汉学研究的重要成果。重点介绍了印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰教授的汉学研究成果。他的研究领域广泛,成果斐然,是当之无愧的“中国通”。狄伯杰在文学翻译、中印关系、中国政治等方面都有非凡的成就。他就中印关系和中国文学发表了15篇较有影响力的论文,并撰写了6部专著。还提及到了谭云山、谭中父子和玄奘一样,是中印文化的传播者和中印友谊的象征,如果没有他们二人在印度近一个世纪的奉献,印度的汉学会是另外一个局面,印度汉学的近代史也将会改写。

讲座结束后,管永前副院长对讲座进行了概括性总结。毛教授治学严谨,著作等身,将印度汉学娓娓道来,讲座内容妙趣横生、视野宏大,从古代到近代再到现代,将印度汉学发展的各个阶段勾勒地极为清晰,完整地梳理了印度汉学的学术史发展历程。此外,印度的几位重要汉学家与北外国际中国文化研究院的渊源也十分深厚,包括阿伟杰特、狄伯杰、斯瓦兰•辛格等学者,希望未来有机会可以进一步与他们合作。最后再次对毛世昌教授表示了感谢,也鼓励我们后辈学人多向毛老师学习,在自己的研究领域不断耕耘。讲座在热烈的气氛中圆满结束。

(国际中国文化研究院2021级硕士生董嘉梦供稿)