2022年9月9日下午3时,由北京外国语大学国际中国文化研究院主办的“北外中国学讲堂”第五讲——“非遗保护的核心理念”于线上成功举行。本次讲座由文化和旅游部非遗司原副司长马盛德教授主讲,北京外国语大学国际中国文化研究院院长梁燕教授主持。

进入21世纪以后,国家层面在文化建设领域大力开展非物质文化遗产保护的工作,作为我国非物质文化遗产保护工作的亲历者与见证者,马盛德教授在本次讲座中重点介绍了非物质文化遗产保护的核心概念,并从学术角度介绍和分析了我国非物质文化遗产保护的实践和经验。

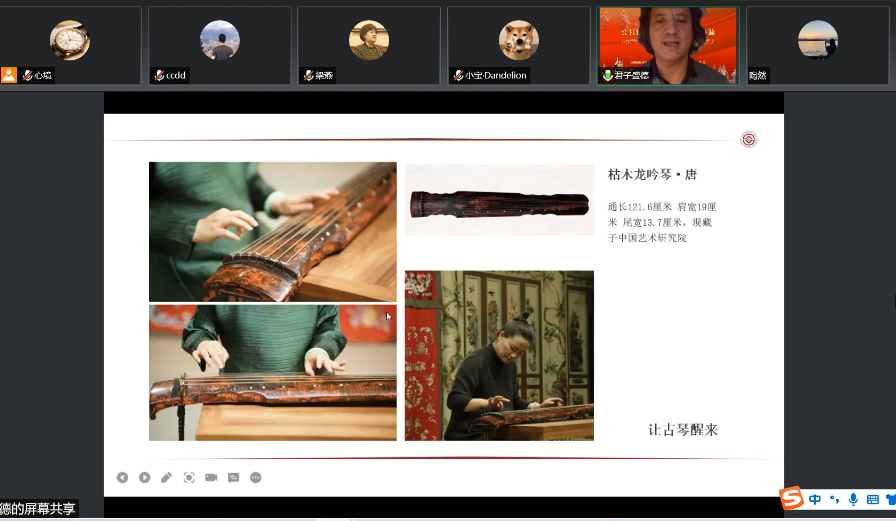

讲座伊始,马盛德教授指出,我国的文化遗产保护可分为以下三大领域:一是以“物”为主要载体的物质文化遗产;二是物质与非物质并存,自然生态与文化生态相融合的传统村落;三是以“人”为主要载体,以活态保护为主要方式的非物质文化遗产。此三者构成中国文化遗产保护的三大部分,即文物、传统村落以及非物质文化遗产。马盛德教授指出,“非物质文化遗产”这一概念来源于英语的 Intangible Cultural Heritage,可以有多种中文译法。不过,自从2004年我国正式加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》后,“非物质文化遗产”这一概念便逐渐取代了“民族民间文化”的传统概念。马盛德教授强调,对于非物质文化遗产,我们关注的是“传技、传艺、传精神”这三方面,其核心是文化精神的传承,而不是物的传承。他举例道:“谈及古琴,我们申报保护的是‘古琴艺术’,而不是仅仅古琴本身。”换句话说,哪怕古琴消失了,但只要琴家在,古琴艺术便不会因此消失。

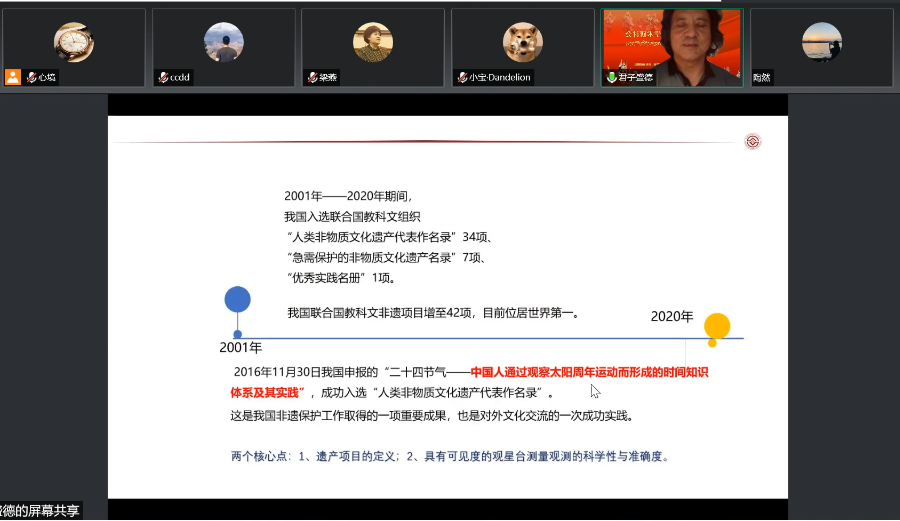

马盛德教授对《保护非物质文化遗产公约》当中对“非物质文化遗产”这一概念的定义进行了详细介绍,并对“世代相传”、“社区”、“再创造”等核心词汇予以了解释。他指出,非物质文化遗产的保护需要有一定的选择性,并非所有的非物质文化遗产都需要保护,而应该在认定其价值的前提下才施予保护。此外,非物质文化遗产的载体是人,是人类的创造性产物,它不断地被再创造,其间体现的是人的创造力。马盛德教授以“二十四节气”等遗产为例,说明非物质文化遗产是值得持续发展的创造性产物,对非物质文化遗产的保护不仅体现出主体的价值,而且对本民族优秀传统文化的弘扬与发展有着重要的意义。可以说,非物质文化遗产保护的核心是“遗产基因”的保护。

马盛德教授进一步指出,活态保护与活态传承是非物质文化遗产的根本属性。非物质文化遗产并非是久居博物馆的文物,而是动态的、活态的、可变化的。鉴于非物质文化遗产这种活态流变性与恒定性的特点,对非物质文化遗产的保护与传承也应该是活态的、再创造、不断发展的。非物质文化遗产的保护不仅需要我们牢固树立“活态传承”的思想,而且需要我们培养“非遗走进现代生活”的理念以及“非遗要以人为本”的意识。马盛德教授特别说明,“共享性”是非物质文化遗产的重要特性。非物质文化遗产强调文化共享,没有排他性。申报非物质文化遗产是为了增进国家民族间的相互理解与尊重,实现费孝通先生倡导的“美美与共、天下大同”的美好理想。

最后,马盛德教授总结道,保护非物质文化遗产的最终目的是保护世界文化多样性和见证人类的创造力。从这一角度出发,保护非物质文化遗产的意义与价值是不可估量的。正如《保护非物质文化遗产公约》指出的那样,非物质文化遗产是“连接民族情感的精神纽带”,保护非物质文化遗产是人类共同的利益。

讲座结束后,梁燕教授对本次讲座作了概括性总结。梁院长指出,在本次讲座中,马盛德教授围绕“非遗保护的核心理念”这一题目,通过丰富的例证与生动的图片,从学理层面将非物质文化遗产的核心概念娓娓道来,不仅丰富了听众们的知识面,亦表现出浓厚的人文情怀。讲座在热烈的气氛中圆满结束。

主讲人简介:

马盛德,撒拉族,青海省循化县人。毕业于中央民族大学艺术系和中国艺术研究院,获文学硕士(舞蹈学)学位。曾任中国艺术研究院科研处处长,院学术委员会委员兼秘书长,文化部非物质文化遗产司副司长、一级巡视员(主持工作),国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员,中国向联合国申报“人类非物质文化遗产代表作名录”专家评审委员会委员。现任国家非物质文化遗产展览展示研究中心专家委员会主任,中国传统村落保护发展专家指导委员会副主任委员,中国宋庆龄基金会理事,中国少数民族舞蹈学会副会长、研究员,中国社科院大学特邀教授、研究生导师,中央民族大学“985工程”外聘专家,中南民族大学、上海交大、上海大学、南通大学等高校特聘、客座教授。

(国际中国文化研究院2021级硕士生吴欣燕供稿)