2022年6月10日下午两点三十分,由北京外国语大学国际中国文化研究院举办的“北外中国学讲堂”第三讲——“中外影视交流的历史、现状与未来:‘认识论’转向到‘本体论’转向”于线上顺利举行。本次讲座由中国艺术研究院二级研究员、中国高校影视学会会长丁亚平教授主讲,北京外国语大学国际中国文化研究院院长梁燕教授主持。

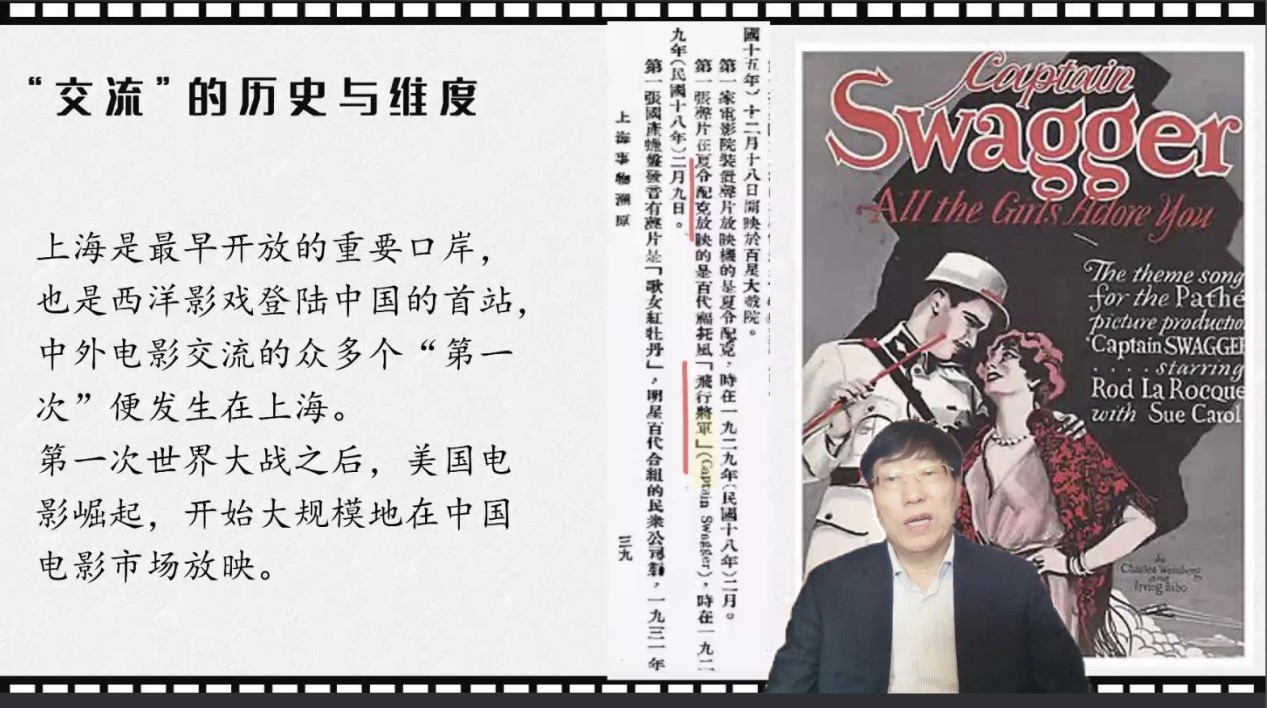

讲座伊始,丁亚平教授介绍了中国电影发展史的开端。最先进入中国市场的是欧美电影,而中国电影行业的发展历程又与近现代中国历史发展交织在一起。从经济意义上说,欧美电影是伴随着资本、商品和大众娱乐的输入进入中国的,同时也为当时的中国观众带来了世界视野。最先进入中国电影市场的电影以法国电影为主,在中国获得了巨大的成功。上海是最早开放的重要口岸,也是西方电影登陆中国的首站。第一次世界大战之后,美国电影崛起,开始大规模地在中国电影市场放映。

随后,丁亚平梳理了中国影视业的发展历程,回顾了中国影视业初创时期电影人所做出的努力,谈及了中国电影发展史上诸多中外交流例子。中国的电影放映业最早是外商经营为主,外商经营的电影院在20世纪20年代占据垄断位置。在初创时期,很多重要的电影人为中国电影发展做了重要贡献,如鲍庆甲、洪深和孙瑜等。海外留学的经历为中国电影人提供了宝贵的知识资源,电影界的左翼文艺家不少都曾留学日本,如夏衍、田汉、欧阳予倩。正是这些文艺工作者筚路蓝缕,将外国电影剧本、电影拍摄手法技巧介绍到中国来,为电影事业的早期发展奠定了基础。在这一时期,中国与世界电影的交流也日益频繁,中国本土的影视行业在这一时期得到了发展。丁亚平向我们介绍了“长城画片公司”的创立与发展历程,长城画片公司致力于在美国传播中华文化,为早期中国电影走出去做出了拓荒性的重要尝试。

中国人自己制作的最早进入北美的剧情长片,是1923年商务印书馆影戏部出品的《莲花落》等电影;1929年,《西厢记》在英国伦敦爱文利戏院放映,获得了好评;1929年上海影戏公司出品的《盘丝洞》在挪威的斗兽场电影院首映,获得了观众的关注。中国电影不仅在欧美地区传播,还在南洋地区产生了影响,获得大量观众。到30年代,中国电影公司拍摄的影片进入美国放映,如1933年的《十九路军抗敌光荣史》、《故都春梦》、《天伦》等电影在美公映。1941年,中国电影史上第一部中外合拍的电影《世界儿女》面世,导演是流亡到上海的奥地利籍犹太导演弗莱克夫妇,这部作品具有重要的时代意义。1938年1月,荷兰记录电影艺术家尤里斯·伊文思来华拍摄《四万万人民》,加深了伊文思对中国及中国共产党的认识。美国记者埃德加·斯诺和苏联罗曼·卡尔曼都曾在延安拍摄过纪录片。

接着,丁亚平为我们梳理了1949年中华人民共和国成立之后的中外影视交流历史,分析了不同时段发展的特点。1949-1976年,中国电影合作交流的对象是社会主义国家,以参加国际电影节和中国电影周为主要形式,很少涉及商业发行。1978-2002年,中国电影开始主动参与西方主流国际电影节展,并通过艺术院线或商业渠道获得海外发行的机会,电影经济价值开始被重视。这一时期,电视的中外交流也得到发展。电视较之电影在中国的产生时间晚了五十多年。随着改革开放的步伐,国外的电视剧也进入了中国。2003年之后,产业化改革拉开大幕,中国影视进入狂飙突进的发展时期。90年代以来,我国影视剧产品逐渐走出国门,凭借四大古典名著的改编在东南亚地区打开市场,又由第五代导演为先导,推动了中国影视剧在世界各地的拓展与影响,建构中国的国家文化品牌。丁亚平指出,全球化时代下中国电影电视也面对着新的挑战,包括认知观念的焦虑、更新等。

同时,丁亚平提出要正确看待影视译制。他指出,自发性的翻译活动是中外影视交流的重要方式,影视译制应被视为一种文化现象,或是一个文化系统来看待和切入。

讲座中,丁亚平重点分析了中国影视“走出去”的现状及现存的一些问题,对此他提出一系列颇有见地的看法。认为,市场化、中国符码、语言与观念是关系影视作品能否“走出去”的重要关卡,扩展中国影视的海外版图,输出文化价值观是必然的,对于当今中国形象的树立具有重要价值。推动中国影视走出去应采取“反身性策略”,即反向性地建立以世界影视市场为导向的创作体系、市场化策略与传播规则。以受众为中心,研究西方观众的文化语境,兼顾不同文化语境下西方观众存在的语言障碍、文化障碍和审美习惯的差异情况。同时,影视创作者也可以吸引国际优质影视与文化资源为我所用。

讲座结束后,国际中国文化研究院院长梁燕教授对本次讲座做了高度评价,认为这是一场高水平的专业性讲座,融学术性、知识性于一体,史论结合,对中国电影发展和中外影视交流的历史、现状和未来做了系统的回顾、研判和展望。讲座对北外学生知识视野的开拓和学术能力的提升大有裨益。讲座在热烈的气氛中圆满结束。

(国际中国文化研究院21级硕士研究生鞠瑶供稿)