2021年12月23日下午,由北京外国语大学国际中国文化研究院主办,日本欧亚基金会(EurasiaFoundation)资助的2021年“亚洲与欧洲:全球合作与人类命运共同体”课程系列讲座第十六讲——“鲁迅在日本的翻译活动”于线上成功举办。本次讲座由北京外国语大学国际中国文化研究院顾钧教授主讲,国际中国文化研究院谢明光博士主持。

讲座伊始,顾钧教授以鲁迅在日本的留学经历为出发点,介绍了鲁迅与翻译的不解之缘。顾钧教授指出,通常情况下我们会认为鲁迅是一位著名的文学家、思想家和革命家,却很少有人提及鲁迅也是一名出色的翻译家。他的小说《怀旧》创作于1911年(发表于1913年《小说月报》4卷1号),而他最早的译文《哀尘》完成于1903年。在1923年《呐喊》出版之前,《工人绥惠略夫》《一个青年的梦》《爱罗先珂童话集》等多部译著已经问世,而在1926年《彷徨》出版之前,《苦闷的象征》和《出了象牙之塔》等译本也早已与读者见面。由此可见,鲁迅早在小说创作之前就已经翻译了很多外国优秀作品。

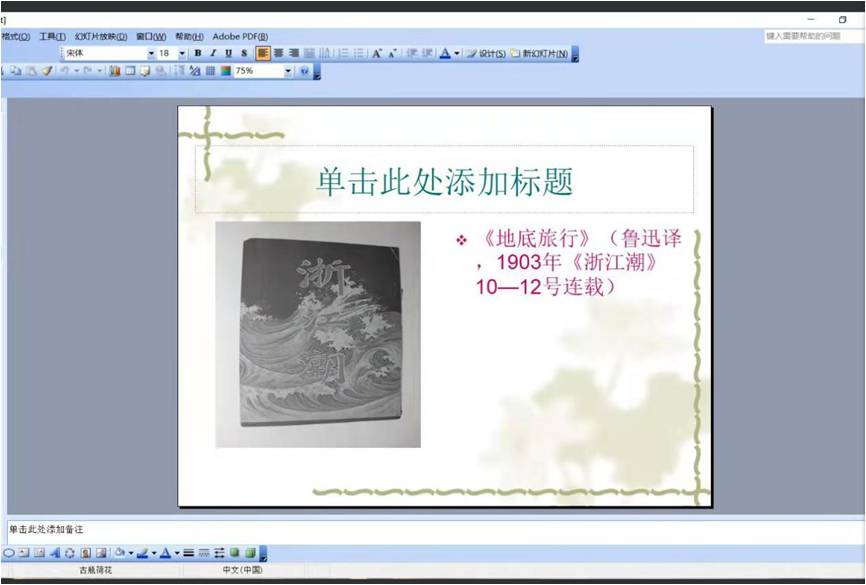

随后,顾钧教授围绕鲁迅的科学小说翻译及《域外小说集》两个重要翻译活动展开讲解。十九世纪科学小说风靡一时,以法国儒勒·凡尔纳(Jules Verne,1828-1905)为代表,其代表作有《地心游记》《环游月球》《八十天环游地球》《格兰特船长的女儿》《海底两万里》等。鲁迅翻译了其中的《月界旅行》(1903年东京进化社版)和《地底旅行》(1903年《浙江潮》10-12号连载)两部作品。顾钧教授以《地底旅行》为例图文并茂地向同学们展示了鲁迅翻译的特点。他指出,鲁迅在翻译时并不是和原文一一对应,有的时候会把很多章节合并,截长补短,并且在结尾添加一些内容使之符合章回小说的体例,符合国人的阅读习惯。但是后来鲁迅和友人写信回忆起此事的时候却是另一番感慨,“年轻时自作聪明,不肯直译,回想起来真是悔之已晚”。

接着,顾钧教授就鲁迅及周作人翻译的《域外小说集》展开分析。顾钧教授指出,鲁迅开始翻译《域外小说集》中诸作时,他已经更多地着眼于“转移性情,改造社会”,着眼于提高国人的素质和境界,而不是单单考虑眼前的具体任务了。1908年以后,鲁迅的眼光已经从比较眼前的考虑转向了更为长远的目标:着眼于提高国人的素质。他关注的作品往往是时代比较靠近当下,比较富于现代气息的,用鲁迅自己的话来说就是“文术新宗”,这一点从他们翻译作品的清单中便可窥见一斑。

同时,顾钧教授指出,《域外小说集》的价值可以表现在以下三个方面:首先,它选择的作家都是欧洲现当代的优秀作家,选择的作品都是严肃的文学作品,可以说都是欧洲文学的精品。但也正是这个特点导致了《域外小说集》发行以后的滞销。其次,《域外小说集》给予俄国、东欧、北欧作家以极大的关注,开“五四”以后关注被压迫弱小民族文学的风气之先。再次,它使短篇小说集中地出现在中国人的眼前。《域外小说集》是第一部外国短篇小说集的单行本,它集中地将七个国家十位作家的十六篇作品成批量地呈现在读者面前,让读者领略到一种不同于长篇的短小精悍文体。

此外,顾钧教授还指出《域外小说集》的出版,标志着鲁迅的翻译风格已发生了很大的转变。先前,鲁迅在翻译《月界旅行》和《地底旅行》时,采取的路径基本上还是林纾式的改作,而在《域外小说集》的翻译中,他完全放弃了这种方法,采用的是彻底的直译。其中特别值得一提的是人名、地名的翻译和新式标点符号的运用,以及在《域外小说集》的卷末附有《杂识》, 对作者的生平、作品以及其中的人名与专有名词作了若干介绍,便于读者参考,所有这些都使得《域外小说集》充满了新鲜的气息。

最后,顾钧教授谈到,鲁迅虽然只在《域外小说集》里提供了三篇小说的译文,但这一工作却深刻地影响了他后来的创作。鲁迅本人曾经具体地指出他受到安特来夫的影响,如《药》的结尾就有他曾经翻译的小说《沉默》的影子。顾钧教授表示,鲁迅之所以能够成为中国新文学的旗手,一个最重要的原因就在于他读过很多外国作品,并把它们融会贯通以求超越。我们做学术也是这样,不可照搬抄袭,但可以借鉴和吸收百家之长以形成自己的风格。

讲座尾声,同学们积极踊跃提问,顾钧教授也一一进行了详细的解答,本场讲座在热烈的氛围中圆满结束。

(国际中国文化研究院2020级硕士研究生郝聪慧供稿)